朝スマホが疲れの原因?|脳科学と習慣の視点で見直す朝のスマホ時間と脳の整え方

気づけば、スマホの中に朝が吸い込まれていた

朝起きて、なんとなくスマホを手に取る。

気づけばニュース、SNS、メール、動画…。

気づけば20分、いや30分。

目も、頭も、心も、朝にあるはずの静けさから、どこかへ離れていってしまう。

そんな朝を、僕も長いあいだ繰り返していた。

登校時間ギリギリまで寝ていた学生時代、社会人になってからも、出勤時間ギリギリまで寝ていた。

とにかく「朝」は眠くて、面倒で、曖昧だった。

でも、ふとある日気づいた。

スマホを見た朝は、体が重い。

スマホを見ない朝は、思っている以上に軽やかだと。

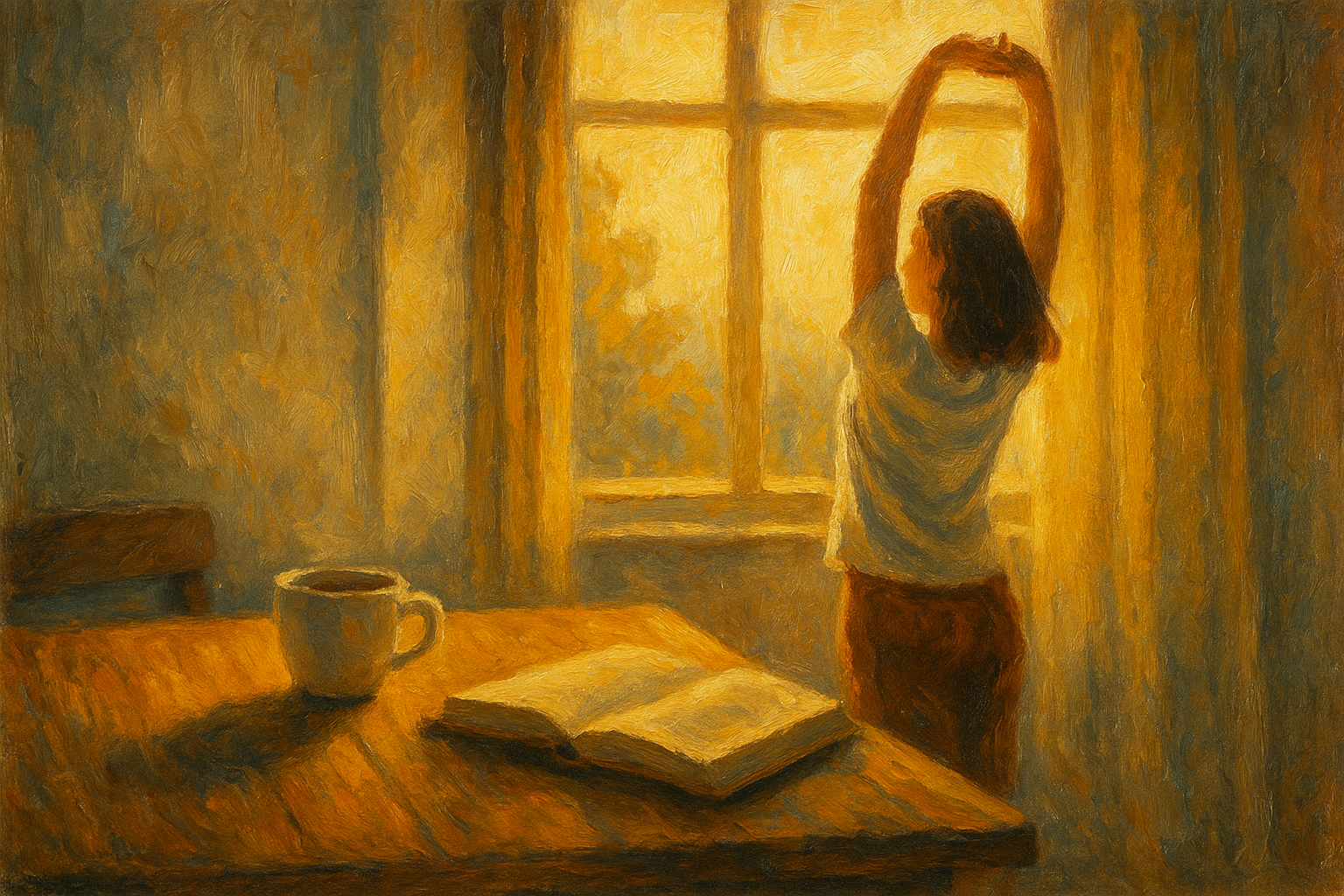

今では、30分間、外を眺めながらコーヒーを飲み、

そのあと体をストレッチでゆっくりと目覚めさせる朝を大切にしている。

この変化がくれたのは、

「朝を生きている」という実感だった。

なぜ人は朝にスマホを見てしまうのか?

Yoshi-kaの視点

朝、目が覚めると同時に、手がスマホに伸びるのは「不安」と「情報の飢え」があるからだと思う。

世の中の流れから置いていかれたくない、自分の発信はどうだったか気になる――。

「何か見ておけば安心する」という気持ちが、スマホを開かせる。

でも、その“安心”は一瞬で終わって、後に残るのは疲労感と後悔だったりする。

スマホを見ない朝は、たしかに最初は物足りなかった。

でも、静かに外を眺める時間が、じわじわと自分を整えてくれるんだ。

「情報に触れないこと」が、こんなにも自分を軽くするなんて知らなかった。

AIの視点

人間の脳は、起床直後に「α波」と呼ばれるリラックスした脳波状態にあり、潜在意識に最もアクセスしやすい時間帯です。

この時間帯にスマートフォンを操作し、SNSやニュースといった外部の情報に晒されると、脳は内省よりも外的刺激への対応を優先するモードに切り替わります。

特にSNSは、脳内報酬系に作用するドーパミンを繰り返し分泌させるため、朝の脳にとっては高刺激・高依存性の対象です。

つまり「ほんの少しだけ」のつもりでも、脳はより多くの刺激を求めてスクロールを止められなくなる。

これは個人の意志の問題ではなく、脳の構造とアルゴリズムの設計が共鳴している結果とも言えます。

一方で、朝のα波状態は創造性や問題解決能力の源泉でもあります。

この時間帯に静寂や自然に触れることで、内発的な動機や直感的な気づきが引き出されやすくなるのです。

スマホを手放すとは、単に情報を遮断するのではなく、「自分の思考の主導権を取り戻す」行為なのかもしれません。

この記事を読んでくれている読者の方に「NI×AI対話シリーズ」のご紹介です!

自己理解につながるテーマでAIと対話し、Yoshi-kaの”内側”を深掘りする記事を書いています!

もしこの記事が少しでも響いたら、他の対話記事もぜひ読んでみてください!

朝スマホとの上手な距離の取り方

Yoshi-kaの提案

①「とりあえず5分、外を眺める」

スマホを触りたくなったら、まずは外に出てみる。天気や空気の匂いに意識を向けるだけで、スマホへの欲求が自然と薄れてくる。ぼーっとしているうちに、スマホを見たいという衝動が一時的におさまることが多い。

②「コーヒーを“ご褒美”に変える」

朝の一杯のコーヒーを、「スマホを見なかったら飲める特別なご褒美」に設定してみる。小さな報酬が行動のトリガーになる。僕の場合、コーヒーと外の景色のセットがスマホの代わりになっている。

③「スマホを“遠ざける”環境を整える」

枕元にスマホを置かない。充電器をリビングや玄関など別の部屋に置いて、朝ベッドで触れない環境にしている。「物理的な距離」が、思った以上に大きな効果を生む。

AIの提案

①「朝の“アナログ時間”ルーティンを設計する」

起床後30分はデジタル機器に触れない“アナログ時間”をルール化し、紙のノートに手書きで日記や予定を書く習慣を取り入れる。これにより、脳の切り替えがスムーズになり、スマホ依存を緩やかに解消できる。

②「スクリーンタイムを可視化し、トリガーを発見する」

スマホの使用時間を記録し、朝どのアプリにアクセスしているかを可視化。特に「起きてすぐ開いてしまうアプリ」が“トリガーアプリ”になっている場合、それを削除またはアイコン非表示にすることで自動行動を断ち切れる。

③「朝の報酬系を“内的快楽”にリプレースする」

SNSによるドーパミン報酬の代わりに、深呼吸・瞑想・軽い運動など“内的快楽”を得られる習慣を朝に配置。脳の報酬回路を再設計することで、スマホへの依存度を長期的に下げられる。

スマホを手放し、静かな朝を整えるアイテムたち

スマホから距離を置くために

1. 充電ステーション

→ 枕元ではなく、リビングや玄関など“遠い場所”で充電できるように。

朝、物理的に距離を置くだけで使用欲がぐっと下がります。

2. スクリーンタイム管理アプリ(iOS/Android)

→ スマホを手に取ってから何分どのアプリを開いていたか可視化。

おすすめ:iOS標準の「スクリーンタイム」または「ActionDash(Android)」

習慣の“見える化”が自制心のスイッチに。

コーヒーと共に「整える」時間を演出する

3. ハンドドリップセット

→ 朝だけの特別なルーティンとして、丁寧に淹れる時間を作る。

おすすめ:HARIO(ハリオ)のV60シリーズ

コーヒーを“ご褒美”に変えるだけで、スマホを見たい気持ちが薄まります。

書くことで「自分とつながる」朝時間に

5. モーニングノート用の紙ノート

→ 朝一番に思考を書き出すことで、頭の中を整える。

おすすめ:MDノート(ミドリ)やモレスキン

紙に書く時間を持つだけで、スマホから手を離すきっかけに。

6. 軽運動用ヨガマット

→ コーヒーの後に体をゆるめる、動き始めの習慣。

おすすめ:マンドゥカのトラベルマット(薄くて滑らない)

外に出なくても、室内で自然と“朝の動き”を作れる

まとめ:スマホではなく、自分で朝を選ぶ

朝の時間は、一日の流れを決める“はじまり”の時間。

そしてその最初に「スマホ」を選ぶか、「自分」を選ぶかで、その日の質が決まってくる。

Yoshi-kaが語っていたように、朝にスマホを見れば、その後の行動が重たくなる。

AIの視点から見ても、朝は脳がまだ静けさを求めている時間だ。

「ちょっとだけ」「情報収集のつもりで」…と、ついスマホを手に取ってしまうけれど、

それが本当に“自分が望んでいた朝”なのか、立ち止まって考えてみてほしい。

静かな朝を過ごすことは、特別な人の習慣ではない。

少しだけスマホと距離を置き、ほんの少しだけ自分を整えるだけでいい。

それが、未来の自分をつくっていく。

最後に、あなたへ問いかけたい。

あなたが「本当に過ごしたい朝」は、どんな朝ですか?

この記事を読んでくれている読者の方に「NI×AI対話シリーズ」のご紹介です!

自己理解につながるテーマでAIと対話し、Yoshi-kaの”内側”を深掘りする記事を書いています!

もしこの記事が少しでも響いたら、他の対話記事もぜひ読んでみてください!

Yoshi-kaのプロフィール

AIとの対話を通して「自分を見つめ直す時間」を発信しています。

ブログ・X・YouTube・noteを通じて、日々の違和感を言葉に変えています。

考えすぎる性格だからこそ、同じように悩む人へ、静かな問いを届けたい。

・X(旧Twitter)はこちら

・YouTubeはこちら

・noteはこちら

感想・コメントはこちらから

感想、コメントが励みになります!よろしくお願いします!

コメントを残す